Sorti en 2018, le thriller américain “Mandy” mené par le nouveau venu Panos Cosmatos offrait à Nicolas Cage un rôle à sa (dé)mesure. Le film, qui avait marqué les spectateurs lors de sa projection au festival Sundance est désormais disponible sur Netflix. L’occasion de voir (ou revoir) cette œuvre lunaire injustement méconnue du grand-public.

Le Pitch

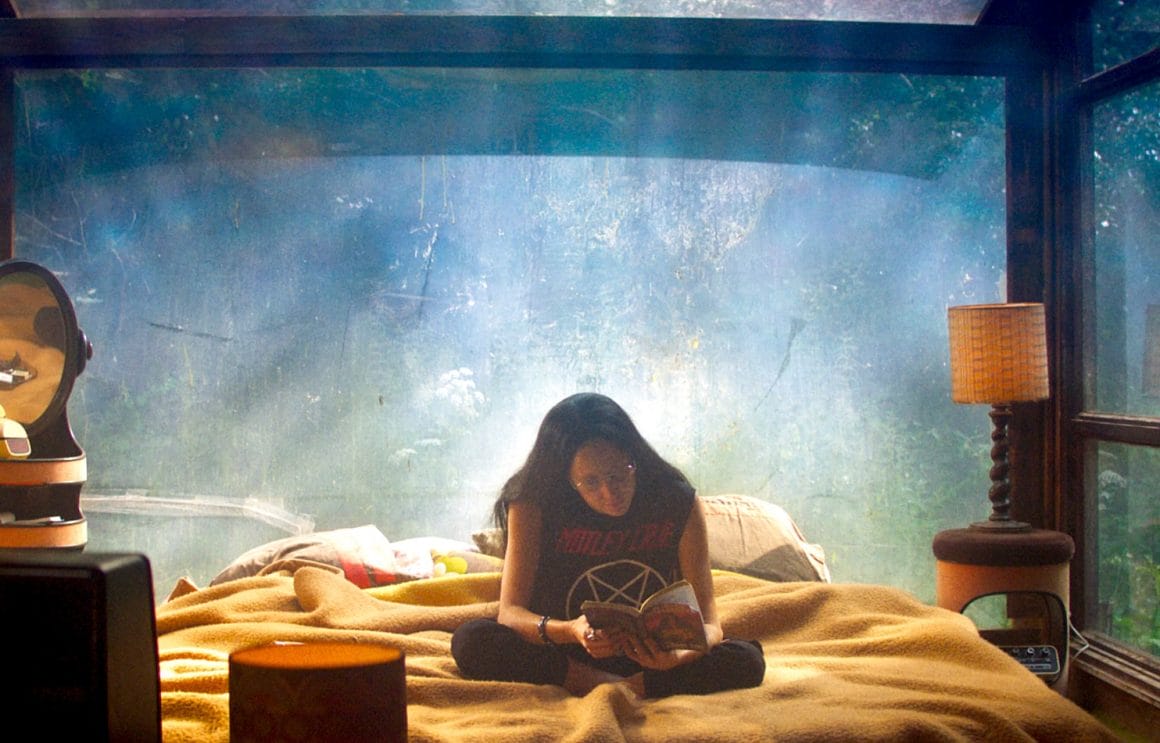

Situé en 1983 dans le Nord-Ouest des États-Unis, le long-métrage dépeint l’idylle entre Red Miller et sa petite amie Mandy, alors qu’ils vivent une existence paisible au cœur de la forêt. Les choses prennent une tournure radicale lorsqu’une nuit, le couple est attaquée par les membres d’une mystérieuse secte qui laissent Mandy pour morte. Le lendemain, Red Miller se lance à la poursuite des meurtriers, dans une quête de vengeance âcre et furieuse.

Une épopée initiatique sous acide

Fort d’une direction artistique très stylisée, le film s’appuie sur des ressorts du cinéma de genre (lumière néonisée, brouillard artificiel et musique retrowave) afin d’instaurer une ambiance tout aussi pesante qu’éthérée. Si le style visuel et sonore n’est pas sans rappeler les clips de Carpenter Brut (dixit le grandiose Blood Machines sorti en septembre dernier), le film se dissocie de cet univers par une approche plus contemplative qui rappelle le cinéma de Tarkovsky. Dans ce monde gangrené par la drogue et le dogmatisme, le périple de Red Miller se transforme peu à peu en voyage spirituel et initiatique qui le mènera aux portes de l’enfer. Tout au long de ce trip visuel et auditif, on découvre une galerie de personnages dont la noirceur de l’âme ferait pâlir les plus fervents cénobites des romans de Clive Barker, tels que ces motards SM tout droit sorti d’un épisode de Hellraiser, ou encore le gourou de la secte joué par Linus Roache, ersatz de Charles Manson. Le récit est porté par la musique électrique et envoutante de Jóhann Jóhannsson (un hommage posthume est titré à la fin du film en son honneur), le travail de la lumière et de l’image a été confié au directeur photo Benjamin Loeb (déjà à l’oeuvre sur King Cobra de Justin Kelly). En découle un style VHS et un grain de pellicule artificiel qui donne un cachet tout particulier à l’image. Quant aux effets visuels, ils participent également à donner vie à cette imagerie extra-terrestre que l’on imagine tirée d’une œuvre de science-fiction Lovecraftienne. Comme ce roman qui semble passionner Mandy dans la première partie du film.

La surprise Nicolas Cage

Habitué des séries B fauchées et figure moquée de la presse internationale, il est facile d’avancer que Nicolas Cage est un acteur sous-exploité. Choix de carrière douteux ou aux motifs exclusivement pécuniers, celui qui dans les années 90 et 2000 tournait pour Brian de Palma, Spike Jonze ou encore Martin Scorsese n’est aujourd’hui qu’une pâle copie de lui-même. Si l’on n’a pu le voir briller en 2013 dans le drame indépendant Joe de David Gordon Green, le comédien s’était à nouveau égaré dans des rôles faciles avant d’accepter celui de Red Miller grâce à l’appui notable d’Elijah Wood, ici producteur du film. Bien sûr, le personnage n’a pas l’épaisseur dramatique d’un Yuri Orlov dans Lord of War, mais l’interprétation de Cage suffit à plonger le spectateur dans la psyché tourmentée de son héros. S’il est d’abord un amant tendre et consciencieux, le personnage se mue en ivrogne pathétique et en vengeur peu scrupuleux dans la deuxième partie du film. Dans Mandy, Nicolas Cage est avant tout un corps à la merci de son réalisateur, que ce dernier malmène et éviscère pour mieux le pousser aux limites de la raison, dans une escalade de violence cathartique et hallucinatoire.

Un réalisateur à suivre

Fils du réalisateur George Cosmatos (Tombstone, Rambo II ou encore « Cobra), Mandy est le deuxième film de Panos Cosmatos (Beyond the Black Rainbow sorti en 2010). À raison, le cinéaste ne cache pas ses origines ni ses références. Ainsi, son style reprend l’iconographie des films de Jodorowsky, Carpenter ou encore Argento, et en détourne les artifices pour mieux faire converger les degrés de lecture. Ces personnages sont tout aussi minables qu’ils sont iconiques, et la puissance dramatique de chaque scène réside dans sa versatilité. L’émerveillement peut très vite laisser place au gore outrancier, et inversement. Moins populaire que son homologue Robert Rodriguez, ses longs-métrages s’adressent avant tout aux amateurs de série B ayant digéré les codes des films de réalisateurs « en marge » du système. Auteur de seulement deux films sur une période de dix années, on ne connait pas son prochain projet, mais voilà un cinéaste qui dénote dans le paysage cinématographique actuel !