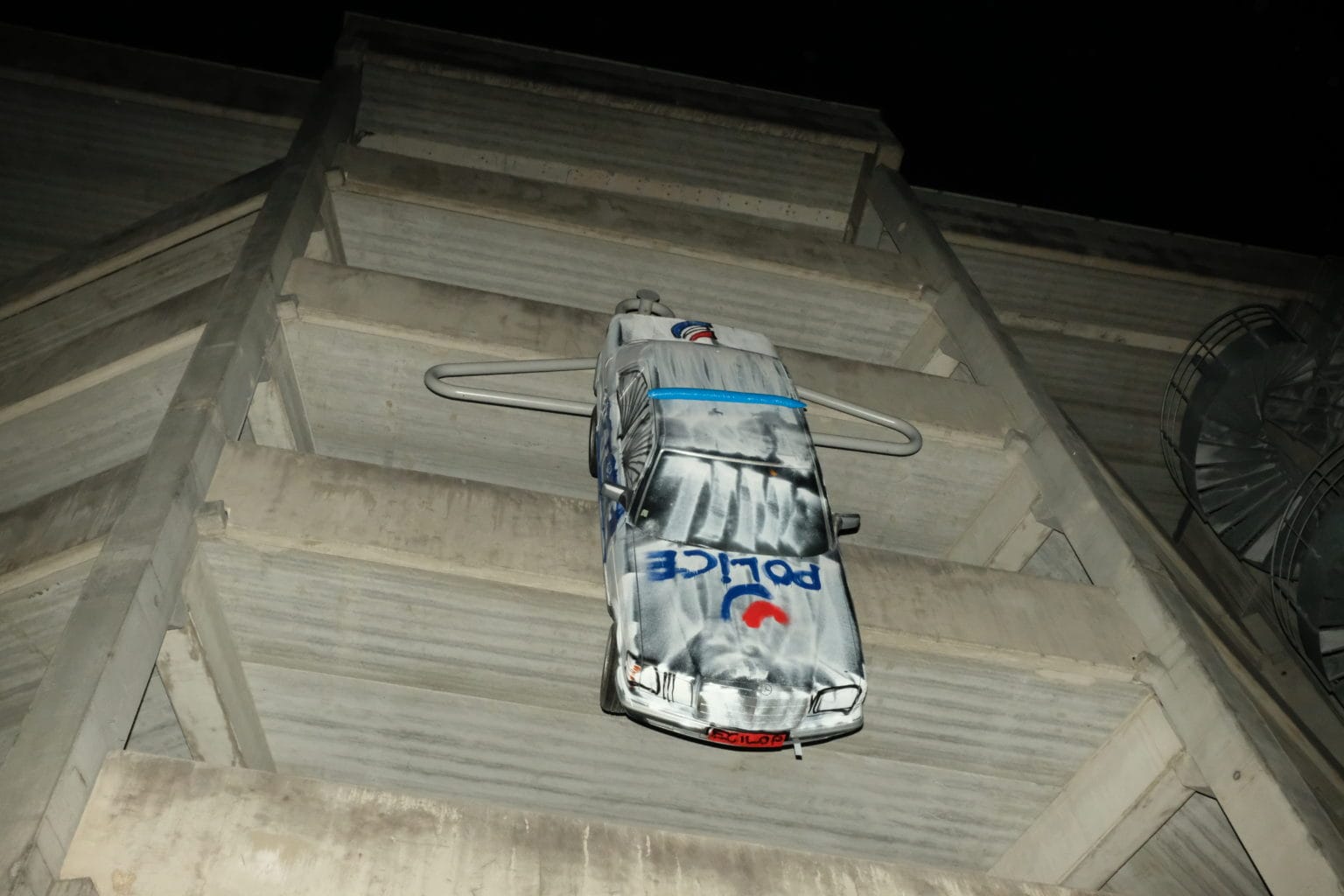

Ce que vous vous apprêtez à lire n’est pas un entretien classique. L’artiste en question a répondu à celles qu’on lui a posées sous couvert d’anonymat, mais ce n’est pas cet artifice qui rendra la rencontre si inhabituelle. La singularité réside dans la volonté jusqu’au-boutiste d’Ecilop, qui depuis 2017 peint en rappel des voitures de police renversées sur les façades des villes, mais pas que…

Ecilop, indissociable de son verlan Police mais différenciable des démarches contemporaines en matière d’art urbain, en matière d’art tout court. Il vient du graffiti car il agit hors du droit, hors de la galerie et sur l’aménagement urbain. Pourtant il en détourne les codes : du blaze au support et à l’exigence de porter un message éminemment politique dans la rue. Aux luttes internes il préfère un dialogue par les signes. Le sien est explicite. La publicité est martèlement, sa patte naïve est anaphore en chassé-croisé sur les toits de Paris. Ecilop a ce qu’il faut de poésie pour vendre du tag à la bourgeoisie, pourtant il a décidé de ne pas le faire.

L’artiste s’inscrit dans un paysage hautement orwellien, où l’anticapitalisme n’a jamais fait autant de profits. Sa réponse est picaresque, un mélange des genres qui nous invite à un rêve acidulé au cœur des infrastructures et institutions qui font ordre. Une vision de l’art qui au-delà de son éphémérité persiste par sa récurrence, son audace et son intelligence. Rencontre.

Tu construis une œuvre qui tend à renverser l’ordre établi, qu’est-ce qui motive cette action artistique ?

Peindre en rappel, et plus largement la pratique du graffiti, permet de se réapproprier la ville d’une façon que je trouve cohérente, car on nous demande de vivre comme des fantômes et ça produit l’inverse. On nous demande de ne pas laisser de traces et ça en laisse. Pour ce qui est du choix de peindre une voiture de police à l’envers, ça m’a été inspiré par Voïna, un collectif d’artivistes russes qui s’attaque aux institutions par la performance : l’une d’entre elles met en scène le retournement d’une voiture de police… Quand je me suis intéressé à leur travail, je voulais faire un art “politique” qui ne soit pas coupé du monde et qui ait un impact. Le graffiti englobe tout ça, c’est aussi la meilleure façon de narguer la police en commettant un acte complètement gratuit. Narguer la police en dessinant des voitures de police à l’envers dans un style enfantin m’a paru logique.

En filigrane, j’ai gardé à l’esprit ce que défend Dominique Baqué dans son ouvrage

“Pour un nouvel art politique” : pourquoi prétendre répondre à une question politique cruciale en faisant une proposition superficielle ? J’en suis arrivé à la conclusion qu’il fallait se mouiller, sinon on rentre dans le domaine cathartique… Certains arrivent à s’en dégager en faisant une proposition immorale, justement basée sur le principe de la catharsis – j’ai en tête l’artiste Santiago Sierra qui met à l’œuvre un réel tellement dégueulasse dans son travail que ça peut pousser le spectateur à réfléchir – mais plus généralement, j’ai l’impression que c’est difficile d’éviter le paradigme où tu fais un travail un peu superflu, de ta position privilégiée, qui ne va pas forcément changer quoi que ce soit.

En ce qui concerne le graffiti, ta pratique change les choses, elle les bouscule en tout cas…

Ça ne sert à rien de faire du graffiti si t’es pas là pour bousculer les codes. À la base, on est quand même tous en train de mimer les codes de gamins du Bronx des années 70. Ma pratique reste le graffiti quand même, dans le sens où j’ai le même rapport à l’interpellation et aux enjeux liés à l’autodestruction, à l’égo-trip, etc. Pour être partout, il faut se mettre énormément en danger. Au détour, j’ai l’impression que c’est un peu une impasse. Ce qui m’intéresse, c’est avant tout de véhiculer l’idée que le premier outil de contrôle d’un système sur toi, c’est ta peur et donc la dissuasion. Toutes les rondes de polices qu’on voit ne sont pas là pour quadriller le territoire, elles sont là pour montrer que le territoire est quadrillé. L’idée de ma démarche, c’est avant tout de dire ça sert à rien d’avoir peur, si on arrive à faire nos “bêtises”, regardez, vous pouvez le faire aussi.

![[Interview] Ecilop: le graffiti en rappel, les zones de liberté au sommet 1](https://cdn.bewaremag.com/wp-content/uploads/2023/05/DSCF3106-scaled.jpg?strip=all&lossy=1&fit=1160%2C1740&ssl=1)

Performance carnavalesque (costumes cousus main).

© Ecilop

Tu as mis un pied dans l’académisme (formation dans une école de Beaux-Arts) et un pied dans l’institution (exposition collective au Palais de Tokyo…), tu en retiens quoi ?

En ce qui concerne les beaux-arts, ça m’a permis de m’ouvrir à différentes formes, j’y ai découvert des artistes qui font des trucs chelous, et qui disent : “Ça aussi ça peut être de l’art”. Je pense notamment au mouvement Fluxus, la fusion de la vie et de l’art et la possibilité d’un absolu dans ce monde moderne. Hormis ça, c’est beaucoup de conditionnements…qui m’ont fait respecter des codes dont j’essaie sans cesse de me détacher depuis et qui m’ont pendant longtemps donné la volonté de m’inscrire dans cet espace. Même si je le refusais en même temps. J’ai encore un rapport relativement “schizophrénique” vis-à-vis de la diffusion. Je pense que la pureté militante est un écueil, vouloir être indépendant, surtout dans la diffusion, te rapproche d’une logique autarcique de pureté militante qui n’a aucun impact sur le monde. D’un autre côté, le financement public, au niveau du street art, c’est la marque d’un pouvoir territorial qui sert à rendre un quartier plus fancy pour le gentrifier.

Je navigue en eaux troubles dans tout ça. Je vais pas prétendre avoir la solution, et reste à savoir si l’impact médiatique peut changer le système. Pour le coup, j’ai vraiment été dans le délire : “Ok, les institutions c’est éclaté, j’vais au Palais de Tokyo.” Maintenant, je vois pas ça comme une erreur de parcours, mais presque.

Même si s’institutionnaliser, c’est laisser une trace…

C’est l’éternelle question. En même temps que ça tue, ça laisse une trace parce que ça conserve, c’est une momification. C’est ironique de se dire qu’on ne peut pas se conserver tout en étant vivant. C’est impossible, personne n’y arrive.

Hakim Bey, dans son ouvrage “T.A.Z: Temporary.Autonomous.Zone”, interroge l’idéal de révolution en disant que premièrement c’est quasi impossible et que deuxièmement même si ça arrive ce sera pour mettre un système certainement pire en place. Il valorise plutôt la destitution: ne pas souscrire localement à l’autorité en place et créer des zones de liberté et d’utopie qui seront dispersées avant de subir la répression. Et ainsi de suite… Ça conception de l’art n’est viable qu’en T.A.Z, dans un microcosme vivant, mais meurt quand tu l’emmènes dans une salle. Ça résonne vraiment pour moi, dans l’idée d’absolu, de liberté, de rire au nez des despotes et aussi de gratuité. Donc, difficile de l’institutionnaliser au final…

Donc, tu serais plutôt partisan de la destitution et des zones de liberté temporaires ?

Oui, même si ça reste une non-réponse. Ce qui marche, en attendant, c’est ce qui se fait en scred. Le squat, les free party, tout ça c’est des T.A.Z. Le graffiti aussi au fond, pas à l’échelle sociale, mais ça reste une personne qui à un point précis de l’espace-temps décide de prendre cette liberté et d’en laisser une trace. Quand tu fais un tag, tu dis juste: “Ici, le contrôle n’est pas absolu.” C’est ce qui est beau là-dedans.

Ce qui est “beau”, pour toi, c’est plus le fond que la forme ?

J’y vois beaucoup plus de force. D’un graff fait à l’arrache, qui se rapproche d’un style ignorant, une émancipation se dégage, ce qui n’est pas forcément le cas d’une pièce hyper aboutie. Dans l’aléatoire d’une main qui fait un geste un peu flou je projette une histoire. La temporalité y est plus sensible.

Pour en savoir un peu plus sur l’œuvre d’Ecilop, car il en aborde là qu’un fragment, son Instagram. Il est également à l’affiche du dernier (bon) documentaire sur le graffiti, “Graffiti Vandal : les démarches invisibles” de Jules Hardi, dispo ici.