Alors qu’une flopée de stéréotypes éculés persiste dans l’objectif des photographes lorsqu’il s’agit de s’attaquer à la nuit, l’œuvre du Français Antoine d’Agata semble essentielle pour nous dévoiler ce qui existe à l’envers de la réalité.

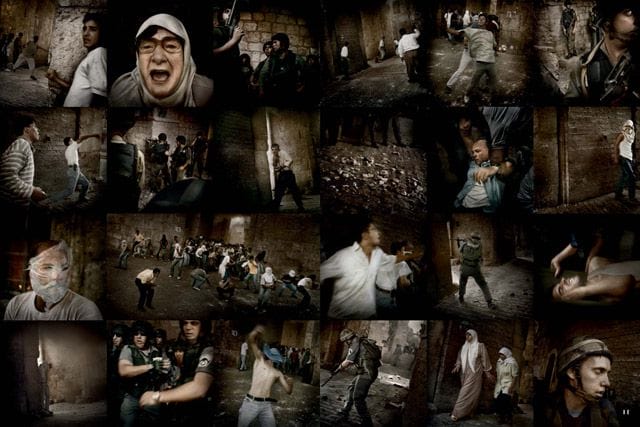

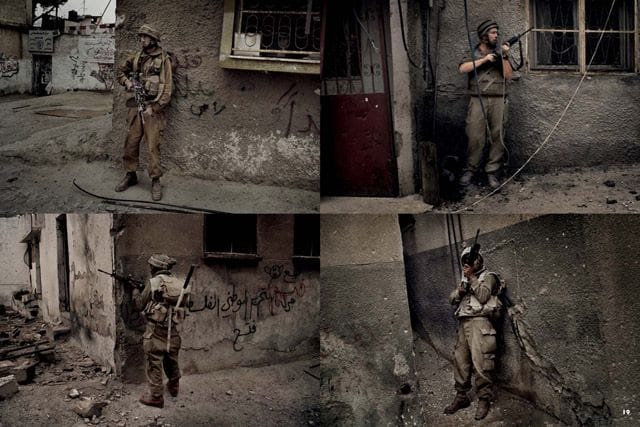

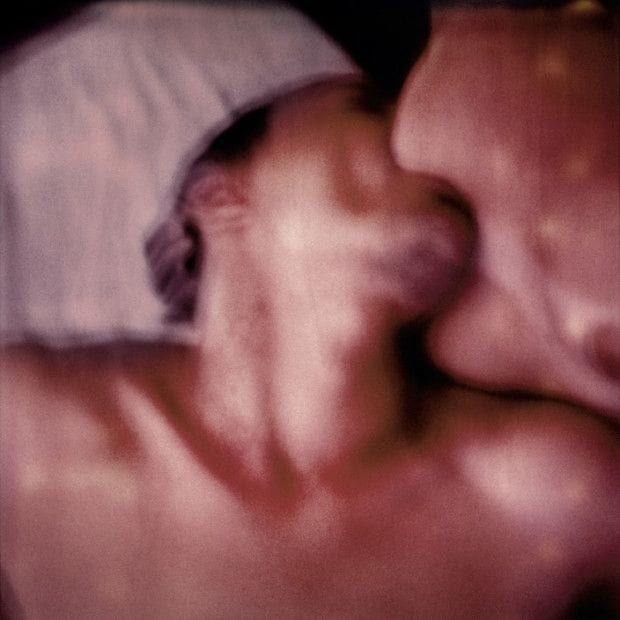

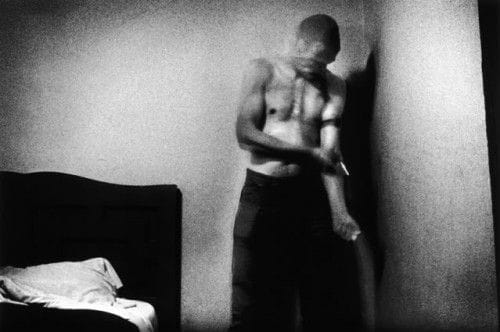

Membre de l’agence Magnum, avec laquelle il couvre également les violentes odyssées personnelles des réfugiés cherchant asile sur le vieux continent, c’est bel et bien lorsque le jour décline que tout son génie éclate, captant d’un seul clic, un espace-temps à part, dans lequel il entrelace entièrement sa vie, y compris ses dérives sexuelles et narcotiques. D’origine marseillaise, il s’intéresse très tôt au politiquement incorrect, les mouvements punks et anarchistes d’abord, les bordels et les drogués ensuite, lorsqu’il commencera à fréquenter également ces lieux, et enfin les immigrés, leurs points de passage et leurs destins uniques.

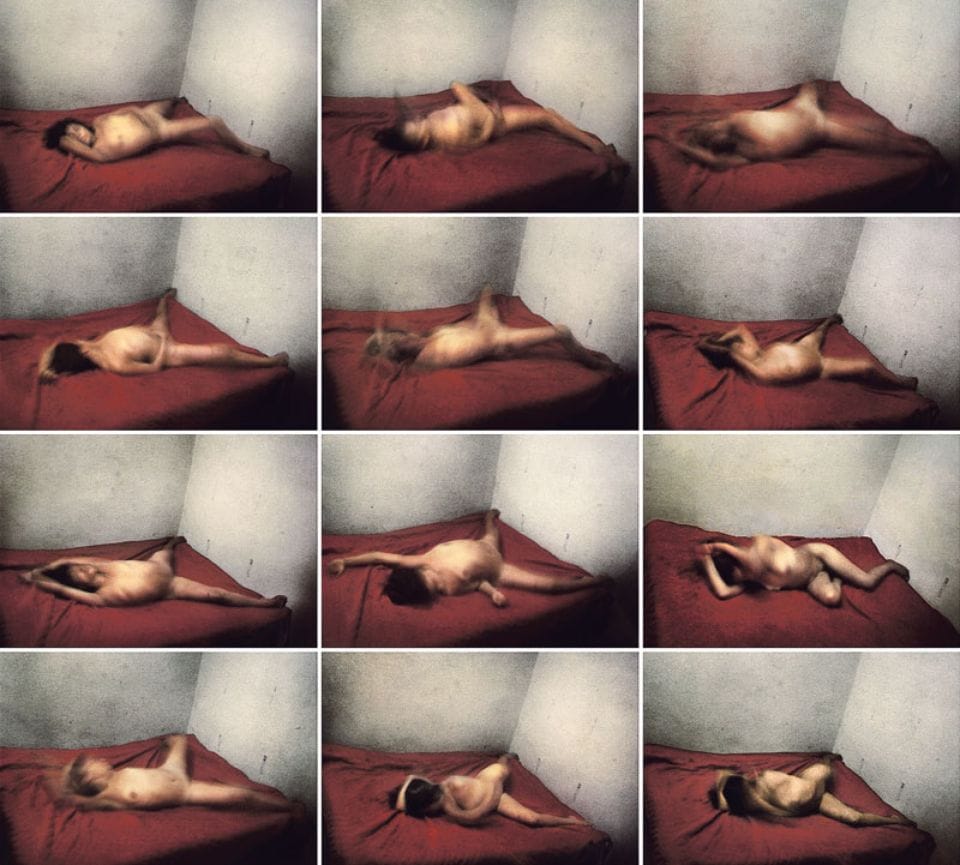

Préférant séjourner dans les périphéries de la bien-pensance, d’Agata donne des convulsions à la photographie, en retranscrivant l’extase dans des œuvres sérielles, sans affect, à la fois conceptuelle et informative, déployant une poésie oculaire crue, acérée, décrivant le monde tel qu’il est.

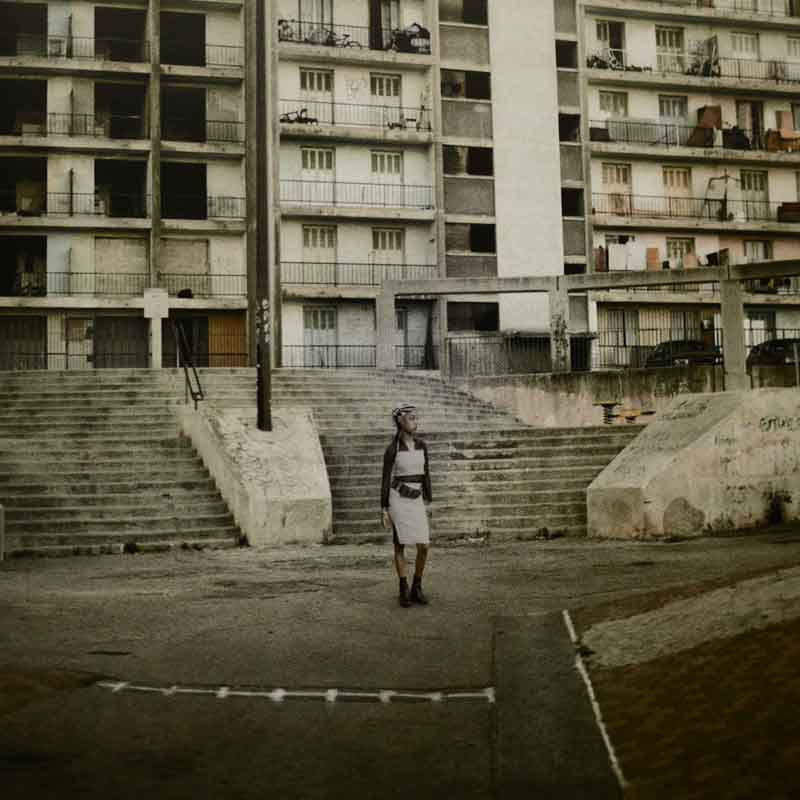

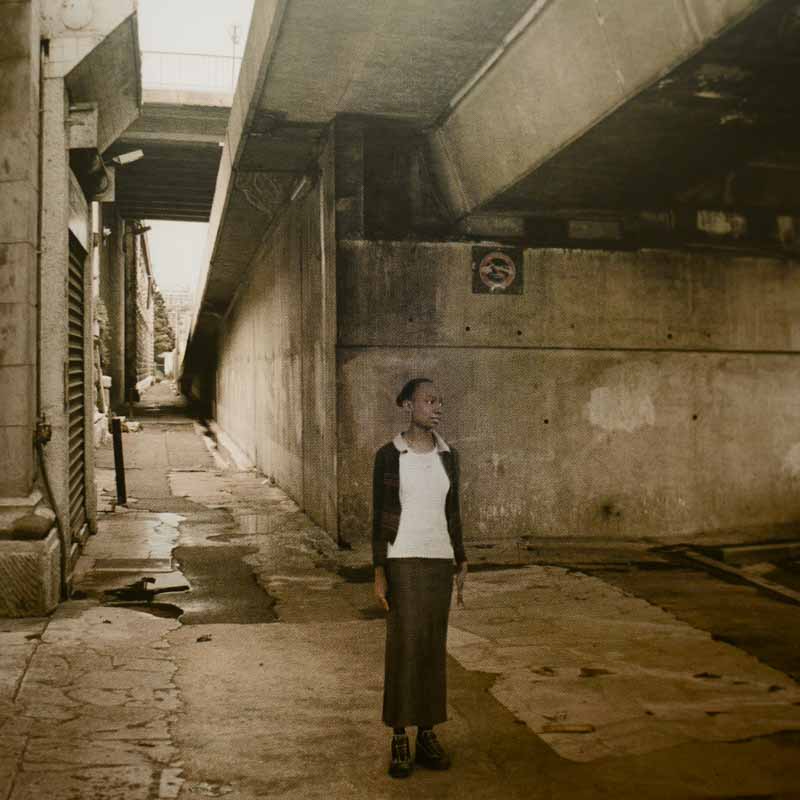

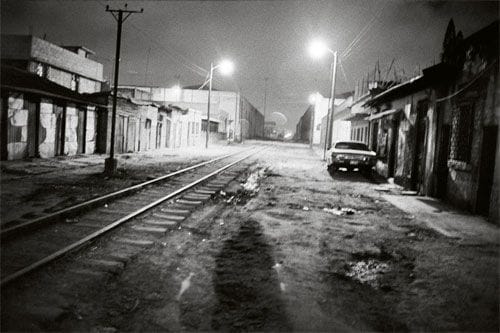

A l’heure des effroyables périples qui secouent l’Europe, d’Agata est également là pour nous dévoiler ce qui est totalement oblitéré par les grands médias traditionnels. les cloisons qui séparaient reportage, photographie plasticienne, pratique performative et approche conceptuelle de l’image se brisent au fil de son œuvre, donnant à voir ce que nous avons peur de regarder en face. C’est en cela que réside toute la force de son œuvre, donner à voir ce qui n’est pas montrable. A travers ses “Psychogéographies” qui saisissent toute l’individualité d’une silhouette dans son environnement en déshérence ou ses puissantes photographies de guerre, d’Agata est le pont entre notre réalité et ce que nous souhaitons voir disparaître de nos visions.