J’aime bien soigner un lendemain de cuite en allant vagabonder dans un musée, c’est paisible, le rythme est lent, tout y est voué à la contemplation. C’est un peu mon confessionnal sans paroles.

Là je ne déblatérerais pas sur l’exposition / œuvre ouverte / environnement participatif de Thomas Hirschorn au Palais de Tokyo (que je recommande d’ailleurs chaudement), mais sur ma petite visite de la libraire juste à la sortie, où j’ai la sale habitude d’y passer des heures sans rien acheter. Je feuillette, feuillette jusqu’à ce qu’une image finisse par interpeller vivement mon petit cervelet atrophié par mes heures de noyades sur les internets.

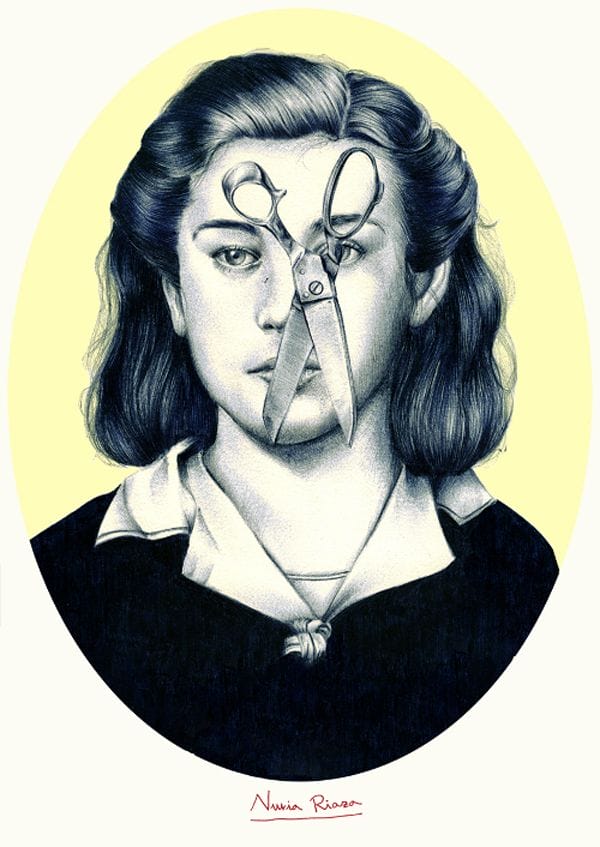

Et là, Nuria Riaza, et ses dessins nichés entre deux articles vont donner une raison à cette journée qui devait à la base se résumer à agir tel une larve sentant encore le gin tonic. Le papier glacé fait un crochet du droit au doliprane.

Les dessins de Nuria oscillent entre la présence et l’absence, le vide et la matière. Sa technique du dessin plus qu’implacablement maîtrisée lui permet de réaliser des compositions sortant d’un cabinet de curiosités oniriques.

Les protagonistes sont ceux d’un autre temps, comme une résurrection d’anciennes photos de familles, de planches de médecines, d’images poussiéreuses. Ces images du passé sont réemployées pour dialoguer avec d’autres objets, d’autres formes plus archaïques encore. Les alliances obtenues sont surprenantes, les provenances hétéroclites mais l’ensemble conserve une harmonie, construisant une imagerie quasi psychanalytique.